研究紹介

イメージとイマジネーションの心理機能を研究

旅した風景や好きな人の顔を思い浮かべる。部屋の模様替えをあれこれと考える。夢を見る。イメージは日常の様々な場面で経験され、実生活に大きな役割を果たしています。 私の研究室では、こうしたイメージのはたらきや特性について研究を進めています。

■イメージとそのはたらき

イメージは現実に知覚する対象がない場合に生ずる疑似知覚的体験です。視覚経験だけでなく、音や香りのイメージ、運動イメージなど、それぞれの感覚に対応したイメージが

あります。そしてすべての感覚をともなう「イメージ体験」があります。イメージ体験は実体験のシミュレーション機能をもち、実体験の代替となり得ます。

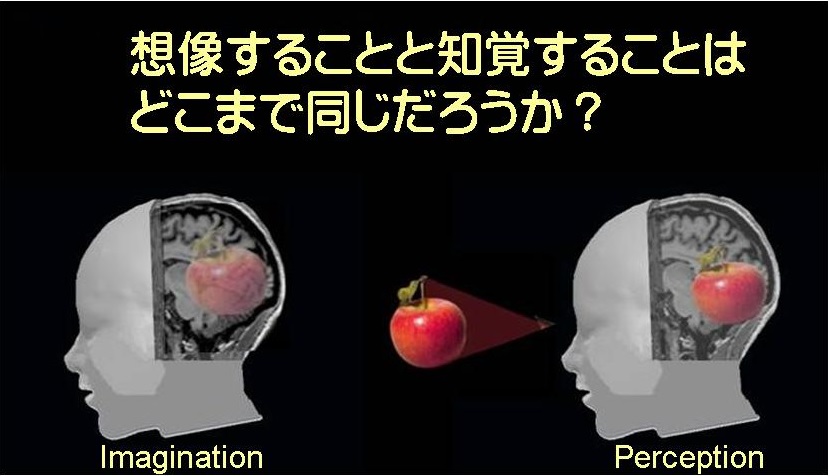

最近ではイメージを思い浮かべているときの脳活動に関する研究も進んでいて、

感覚的に鮮明なイメージを経験しているときには、実際に経験しているときと同様の脳内活動が

起こっていることがわかってきました。リンゴを見ることとリンゴを想像すること、握手をすることと握手するのを想像することには同じ脳内部位が関与します。まさに脳レベルでイメージの

「現実シミュレーション機能」が確かめられつつあります。想像するだけでも実際の体験と同じ効果が期待できる。ここが重要なポイントです。

感覚的に鮮明なイメージを経験しているときには、実際に経験しているときと同様の脳内活動が

起こっていることがわかってきました。リンゴを見ることとリンゴを想像すること、握手をすることと握手するのを想像することには同じ脳内部位が関与します。まさに脳レベルでイメージの

「現実シミュレーション機能」が確かめられつつあります。想像するだけでも実際の体験と同じ効果が期待できる。ここが重要なポイントです。

複数の感覚が同時に起こる)であることも少なくありません。宮澤賢治は典型的な直観像所有者のようですが、

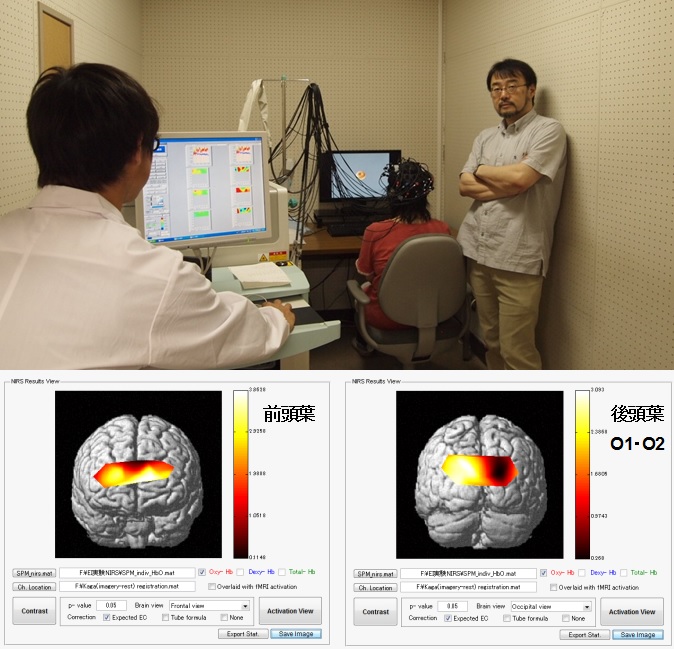

その他、寺田寅彦、黒沢明など、直観像を持っていると考えられる有名人は少なくありません。現在、我々の研究室では、直観像をNIRS装置(光トポグラフィー)や脳波計、

さらにfMRIなどの脳機能画像装置を用いて脳神経レベルからも検討をすすめようとしているところです。直観像はまだ謎の多いミステリアスな現象とされていますが、そのメカニズムの

解明がすすめば、知覚とイメージの脳内メカニズム、幻覚生起のメカニズム、創造的な感覚イメージ能力の開発研究、PTSD時の侵襲的イメージの緩和技法の開発等、

関連研究への応用も期待できると考えています。

複数の感覚が同時に起こる)であることも少なくありません。宮澤賢治は典型的な直観像所有者のようですが、

その他、寺田寅彦、黒沢明など、直観像を持っていると考えられる有名人は少なくありません。現在、我々の研究室では、直観像をNIRS装置(光トポグラフィー)や脳波計、

さらにfMRIなどの脳機能画像装置を用いて脳神経レベルからも検討をすすめようとしているところです。直観像はまだ謎の多いミステリアスな現象とされていますが、そのメカニズムの

解明がすすめば、知覚とイメージの脳内メカニズム、幻覚生起のメカニズム、創造的な感覚イメージ能力の開発研究、PTSD時の侵襲的イメージの緩和技法の開発等、

関連研究への応用も期待できると考えています。